インタビュー

パブリックプレスwebでは、著名人インタビューや現場取材した記事などを通して、医療や介護にまつわる話を分かりやすく一般の方にお伝えしていきます。

2014年

12月

12日

金

梅ちゃん先生のティールーム第2回~井上清成・弁護士⑤「解決」までが医療

梅村:先生とお話ししていて気付いたのですが、先生はもちろん裁判などで医師を守る場面もあるとは思うのですが、結構斜めから見てはるんですよ。例えば医療事故調の議論の中で「自分たちで解決していくプロセスも含めて医療なんだ」ということをおっしゃってますよね。そのプロセスをつくって医療界に内包していかないと、本当の意味では国民から信頼されない。それが本当の意味で医師を守ることになると。「医療というのは治す作業だけだ」と言って殻に閉じこもっちゃうと医療のレベルは落ちるし、国民からの信頼は無くなる、という思いで活動されていると僕は思いました。

井上:その通りです。ある講演で患者の立場の方から、「井上先生はなぜ『本気でお医者さんを守ってやる』と言えるんですか」と言われました。私は一言、「だって、今攻撃しちゃったら、ぎりぎりの医療がもっとぼろぼろに崩れちゃうでしょう。そうすると損するのは私たち国民でしょう」と言いました。その意味は、なんでもかんでもお医者さんを守ればいいということではなくて、彼らが自らしておかないといけないことはある、ということです。うまく事故調をやっていれば自分達の身を守れる、そういうメリットもあるからやろうよと言ってるんですね。

2014年

8月

27日

水

「乳幼児の摂食障害を知ってほしい」(下)「訓練」よりも「楽しむ」ことが大事~田角勝昭和大小児科教授

――先日、摂食・嚥下障害を持つお子さんのお母さんが医師や保健師、学校教諭にも理解されなくて大変苦しんでいるという話を聞きました。子どもの摂食・嚥下障害はなぜ小児科医の間でも認識されていないのでしょうか?

この分野は、小児医療の中でもあまり知られず、積極的に扱われないまま埋もれています。小児科医は普段の診療の中で大なり小なり関わるのですが、どのように対応すべきか悩んでいるのが現状です。注目されることの多い高齢者の嚥下や胃ろうの話と対応が混乱しているところがあります。また、育児にかかわる部分が大きいことも重要です。小児医療はより専門分化し、小児保健に関心が薄れたことも関連してきているかもしれません。またリハビリテーションによる訓練と考え、食べられない子どもは小児科で診る疾患でないと思ってしまうのかもしれません。乳幼児の摂食障害は、育児面と医療面のいずれも重要で、小児科医が関わることが大切です。

――医療の問題として認識されるには、論文として扱われることが必要だと思いますが、それも少ないのでしょうか。

医学論文は症例に関する様々なデータを比較して考察していきます。ところが摂食・嚥下の問題は、子どもの状態や病気・障害などの状態、治療法もあまりに多岐にわたります。さらに経過を追いかけていくにも子どもの成長ですから、時間がかかり、自然の経過か対応結果なのか分かりにくいところがあります。どのような育児がよいのか考えるのと同じで、文化や時代背景などいろいろな面が加わり、難しい面を持ちます。またそのような子どもが、多いというわけでもありません。

――摂食・嚥下のリハビリには歯科が大きく関わっています。医科と歯科は、医療現場ではかなり距離があると感じていますが、このことによる影響はありませんか?

これは大きな問題です。小児の摂食・嚥下リハは歯科医師が熱心に始めました。本当はここで小児科医もしっかりかかわるべきだったのですが、むしろお願いしてしまった状況になりました。歯科では摂食や嚥下という機能に特化して対応され、疾患や栄養などの全身状態といった子どもの基盤となる部分の配慮に欠けることが起こります。小児は全身状態や疾患、精神的な部分など非常に複雑な要素がありますから、摂食・嚥下機能だけを見ていても改善は難しいです。このようなことから子ども全体を見ることが必要であり小児科医がかかわらなければいけません。たとえば、どのタイミングで経管栄養をやめるか、どの程度食べられなかったら経管栄養に戻さないと危ないとか、子どもの全身状態を評価調節し、管理していく必要があります。自分で意欲を持ってリハビリに取り組めたり、機能訓練に特化したリハビリが必要だったりする子の場合は歯科にお願いできます。こうして連携できる部分、小児科医が対応しなければならない部分を区別しなければいけません。

しかし、小児科医自身に知識がなくて歯科やリハビリテーション科に紹介していることがあります。紹介された側としても困るでしょう。乳幼児の摂食障害は、小児科医の中で取り組む問題だという認識を持たなければいけません。

――なるほど。子どもの摂食・嚥下障害には疾患や栄養状態などが大きく関わっているので、機能だけに特化して見ても治療は難しいということなんですね。

その通りです。そして精神心理的要素である「意欲を育てる」ことが欠かせません。重症心身障害児で摂食・嚥下機能に問題のある子は療育センターでリハビリを受けることが多いです。その結果、機能障害の大きい子と、食べる機能に問題はないけれど食べる意欲のない子どもたちへの対応に混乱がみられます。摂食・嚥下障害の子どもたちはそれぞれに違いを持ち、精神的意欲の要素が強い子と、機能の要素の強い子などを見極める必要があります。ここで誤解しないで頂きたいのですが、機能障害のある子ほど、なおさら意欲を育てていくことが大切になるのです。訓練をすると余計に食べることが嫌になったり辛くなったりすることもあります。ダウン症候群の子などは、訓練では意欲が育たず効果のないことが多いです。

上手に食べること、きちんと食べることが大事なのではありません。それは大人側の都合です。手づかみして周りを汚しても、こぼしても、丸呑みしても、楽しく食べることが大切だということです。そういう根本的な部分も含めて、全体をみていく必要があります。

――ただ、楽しく食べられても栄養を摂れなかったらどうなのでしょう?

「楽しくやっていても機能障害があり、どうしても栄養が入らない」ということも起こります。そのような時は、経管栄養や胃ろうを使います。栄養摂取の大部分が経管栄養や胃ろうだったとしても、一部分だけでも「楽しく食べられる」ということが大切です。

――子どもにとっては楽しく食べる経験を積むことが何より大事なんですね。高齢者介護の現場でも、食事の「全量摂取」ばかりに目が行ってしまって、肝心の楽しさや満足を見落としている場合があります。

訓練やリハビリは、親にとって能動的に子どもにしてあげることができることなので喜ばれます。「こういう訓練をするといい」というノウハウが注目されます。摂食・嚥下リハビリが広がったのは、食べさせることに困り、何とかしたいという保護者と医療者の考えが一致したという背景があります。特に保護者にとって食べさせる訓練は、やることに実感があります。しかしながら「適応をしっかり考え、状況によってはやらなくてもよい」という選択肢も大切です。「子どもをよく見て、子どもの食べたいという気持ちに合わせる」ことが大切であり、このことが考慮されないリハビリは効果が上がりません。しかしながら、食べたい気持ちの判断や引き出すことが難しい時はよくあります。

――大人側の自己満足になっていて、子どもの立場に立っていないのですね。

そのような言葉でも言い換えられるかもしれません。食事は「訓練」という言葉にはあまり適切ではありません。厳密にいえば「訓練」という言葉を使うかどうかはどちらでもよくて、自ら頑張るということでなく、周囲が頑張らせる「訓練」になるのがよくないと考えています。食事は生活であって、特別に「訓練」する場所ではありません。訓練をする時は、例えば、野球を上手にできるようになるためにつらくても頑張る時や、リハビリでも、歩けるようになりたいということが重要です。食べられるようになりたいという自分の意志から行うことが大切で、その意欲がなければ食べる機能も引き出せません。食べることが苦手な子は、たくさん食べることよりまず少しでも楽しく食べることから始まります。簡単に言えば訓練ではなくて「食事を楽しみましょう」ということです。

――なるほど、“北風と太陽”のような話ですね。本人の意思が大事だと。

大人側の「食べさせたい」あるいは「食べさせてあげねばならない」という論理で行われる訓練は、子どもの立場に立ってないから、このような乳幼児の摂食障害では効果が出ません。それよりも、子どもの様子を見ながら“適当”にやった方がうまくいく場合も多いです。

発達障害の子どもの場合も、大人はどうやって静かにさせよう、勉強させようと考えるけど、そうではなくて「この子は何に困って落ち着かないのか」と、子どもの立場から考えたら解決法は見つかります。嫌がるなら遊びの中に食事をとり入れることでいいのです。頑張って理想的な食事を準備するのではなく、そこにあるものを適当に選択してあげたらいいのです。それが楽しく食べることにもつながります。

――乳幼児の摂食障害とその背景がよく分かりました。そういう子を持つ親は、専門家すら知らないために周囲に理解されず、状況をどう理解して動けばいいか分からなくて混乱し、適切な情報も得られない。孤独感に追い詰められ、「意欲を育てる」というところまで至れず、親も子もつらい思いをしているのだと思います。私たちも、こういう子どもも一部にいる、と知っていたら、例えば授乳に悩むお母さんへの関わり方が変わったり、「子どもに食事を与えず虐待だ」と報道されるケースも、背景にはもしかして・・・と思いを馳せたりすることもできるかもしれません。

最後に、読者にメッセージをお願いします。

乳幼児の摂食障害があるということをまずは知ってもらいたいと思います。それは子どもたちの摂食機能の発達にも関係します。まだまだ正しく対応している医療機関は少ないですが、一人でも多くの子どもが口から安全に、楽しく、美味しく食べられるよう、小児科医が適切な対応をとれるように、これからも働きかけていきたいと思っています。

(おわり)

2014年

8月

27日

水

「乳幼児の摂食障害を知ってほしい」 (中)「食べる意欲」を育てる~田角勝昭和大小児科教授

――意欲がなければ、自分で食べるようにはならないんですね。

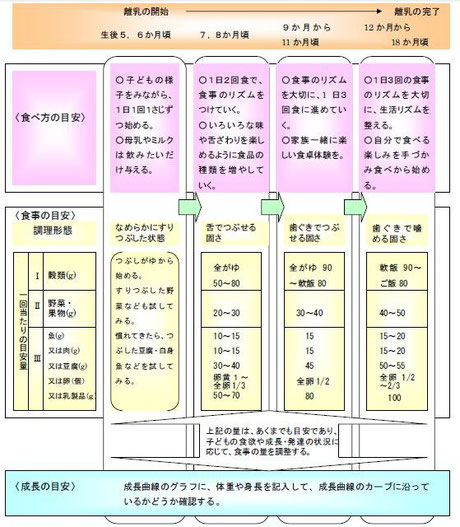

「食べる意欲が育つ」ことがとても大事です。本来は特別な配慮をしなくても育ちます。しかしながら、このような子どもの多くは、離乳食期にうまくいかなかった場合が多いです。離乳に未経験で一生懸命なお母さんは育児について丁寧に勉強します。厚労省は「授乳・離乳の支援ガイド」を出しており、育児書でもペースト状の離乳食から一口ずつ段階的に固形物に進むよう薦めています(下図)。離乳食の商品も前期、中期、後期というように、これに準じて作られています。

2014年

8月

27日

水

「乳幼児の摂食障害を知ってほしい」(上)食べることを拒否する子どもとは?~田角勝昭和大小児科教授

「胃ろう」がクローズアップされたことで高齢者の摂食・嚥下の問題はよく取り上げられるようになったが、乳幼児の摂食障害は見落とされがちだ。数が少ないために医療者の間でも認識は広がっておらず、食べることを拒否する子どもを育てる親の苦労は壮絶だ。育ち盛りの子どもがなぜ食べることを拒むのか。こうした子どもたちを多く見てきた昭和大学医学部小児科の田角勝(たつの・まさる)教授に聞いた。(熊田梨恵)

――子どもの摂食・嚥下障害については、ほとんど知られていないと思います。基本的な部分から伺いますが、どういう状態なのでしょうか。

口から食べ物を摂り、口の中で咀嚼して飲み込み、咽頭・食道を通って胃まで運ぶことを摂食・嚥下機能と呼びます。そして様々な消化器官が連携して食べ物を消化し、栄養を摂りこみます。この過程が正常に機能しない状態を摂食・嚥下障害と言います。そして機能障害がないにもかかわらず、食物を食べない摂食障害も乳幼児期にみられます。私たちは普段、何げなく食べたり飲んだりしていますが、このすべての機能を生まれ持っているわけではありません。乳幼児期に哺乳、離乳食、幼児食と段階を経て学習する機能です。このため、何らかの疾患や心理的な影響によって学習できなければ、どの子どもにも起こる可能性があります。一般的には、以下のような障害によって発症すると言われています。

2014年

8月

26日

火

食べることを拒否する娘、「理解者なく心中すら考えた」――摂食嚥下障害の子どもを持つ親の思い(下)

■スナック菓子をかじった

転機は突然訪れた。娘は療護園に入院してからも変わらずシリンジで栄養剤を摂っていたが、看護師が交代で栄養を与えるためか、ストレスや嘔吐が少し減ったようだった。

ある日、娘が保育の時間に友達に誘われてスナック菓子を一緒にかじったという知らせを受けた。保育士が喜んで泣きながら病棟まで走って報告に来てくれたという。その後、発熱をきっかけに自ら水分を欲しがることもあった。

また別の日、仲の良い小学生の男児が自分の食べていた物を「食べる?」と娘に聞くと娘は「うん」と言って、口に入れて噛んで飲み込んだ。初めて、娘が食べたのだ。「娘もその子が大好きだったようでした。大人がどんなに薦めても食べないのに、欲のない子どもだからよかったのでしょうか。子ども同士の関係の大切さを思い知りました」。このことをきっかけに、娘は食べ始めた。最初はペースト食だったが、固形物でも食べられる時もあった。迫田さんはこの頃、「ようやく私も少しは頑張ってきたのかな。ちょっとは自分のことを許してもいいのかなと思えるようになってきました」と、自分を責め続けた育児を落ち着いて振り返るようになった。療護園から一時帰宅した娘は、焼うどんを自分で食べ、上の子どもと乾杯しながら牛乳を飲んでいた。迫田さんには信じられない光景だった。

■「食べたら終わり」じゃなかった

しかし、すべてが好転したわけではなかった。娘の様子を観察していると、迫田さんの存在が娘にとって大きなストレスになっていることを実感するようになった。程よい距離が必要だと考えるようになり、娘は保育園に入園。療護園にいる間に娘の様子をよく見に来てくれていた義理の両親が週末に娘を預かることを提案してくれたので、応じた。次第に娘の生活の拠点が義理の両親の方に移っていった。娘との距離がますます離れるようになると感じ、最初は娘に会いに行かなければと思っていたが、まずは迫田さん自身が自分の心と向き合うことを優先しようと思った。まず娘に対する義務感を捨てるため、会いに行かなければいけないと思うことをやめるように努めた。飲ませなければ、笑顔で接しなければと必死だった思いを捨てるのは簡単ではなかった。義母のところでも娘の様子は変わらなかったようで、義母から「本当に大変だったんだね」と言われ、救われた。

久しぶりに会った娘は自ら迫田さんに近づいてきたり、迫田さん自身も以前のように動悸が起きたりすることなく、手を差し出せるようになっていった。

新生児科医からは保育園の入園について「まだ3歳にもならない子どもに対して何を考えているのか。あなたは子どもを見る気がないんだ」と言われた。迫田さんは親子の葛藤をいくら話しても無理だと思い、新生児科の通院をやめることを決めた。

■“近所のおばちゃん”で構わない

今も娘は迫田さんの義理の母と一緒に暮らしており、9歳になった。娘はたまに遊びに来るが、2,3日一緒に過ごすと関係がぎくしゃくしてくる。このため、今は離れて暮らすのがちょうどよいと迫田さんは感じている。

会の最後、迫田さんは語った。

「食べることが全ての解決ではなかったのです。食を最優先にしてきた結果、親子の関係を築いてきていないからです。娘は私の顔を見たら泣き叫ぶようになっていました。叱ると怯え、絶叫する娘の姿に、私も苦しくなってきてしまいました。このままでは娘にもよくないし、上下の子ども達のしつけにも関わってくると考えて、思い切りました。全てがダメになるのを避けたい一心でした。でも、本当は私自身が怯える娘の視線に耐えられなかったのだとも思います。手を差し出せばびくっとするように育ててしまったのは自分です。娘がいつもそこにいるということは、自分のやってきたことを見せつけられることなのです。娘を見るだけで苦しくて、娘と対峙することをやめて自分から逃げ出してしまったのです。これらのことを、親子なのにと思うと苦しくなります。だから娘には私のことを“近所のおばちゃん”とでも思ってもらっていたらいいと思います。その子はその子の人生を楽しく生きていきます。自分で食べて、自分で楽しく生きていくことを大事にして、育ってほしいと思っています。そしていつの日か、思いが伝われば」。

(おわり)

2014年

8月

26日

火

食べることを拒否する娘、「理解者なく心中すら考えた」――摂食嚥下障害の子どもを持つ親の思い(中)

(上)はこちら。

■育てるために親子関係を捨てた

退院から2か月後、娘はいつも吐こうとしている様子だった。娘の睡眠時、迫田さんが娘の口にミルクを入れると飲むことが分かったのでそうしてみたが、起きると吐く。目を覚ますと口を開かなくなり、泣きわめく。ついに哺乳瓶からは全く飲まなくなった。「苛立ちがピークに達して娘を布団に投げつけました。そうでもしないといられないぐらいの気持ちがありました。とは言っても実際には、手に持った娘を、ぽんと布団の上に置くような感じです」。一方の娘は、迫田さんから離れたことによってにこにこと笑っていたという。

迫田さんはその時に、スポイトを使って飲ませるということを思い付いた。娘の体を足で押さえつけて、上体を上げてスポイトでミルクを口に流し込んだ。50mlを飲ませるのに1時間かかった。「無理強いでも、この子が育つなら体だけは育てよう。もはや、良好な母子関係などは捨てよう」と思った。医師からは「スポイトでも飲み込んでいるんだから、続けていくべき」と言われた。しかし、カロリーが足りないため一日に700ml飲ませるように言われ、苦しくてたまらなくなった。

娘の体を検査しても、消化管や飲み込み方、染色体にも異常はなく、食物や胃酸が胃から食道に戻ってしまう逆流症でもなかった。「先生からは『この子はどこも悪くないのに』と言われて、『どこも悪くても飲まないんですよ』と言いたかったけど、そういうことはお医者さんには言えないんですよね」と、当時の気持ちを語った。

新しく小児科医として担当になった医師の判断で、娘が肺炎で入院していた生後8か月の頃には経管栄養にしていた。迫田さんは経管栄養の仕方も習った。

■虐待のようだと分かっていても、食べなければ娘は死ぬ

娘は退院後、自宅で経管栄養をしても入れた栄養剤をすぐに吐いてしまった。チューブを抜く時にも入れる時にも吐き、目を離すと入れたチューブを抜いた。迫田さんは娘がチューブを抜かないように手を縛ったり、ガムテープで抑えたりもしたが、どんなにチューブを固定しても娘は器用に抜いてしまい、「何のいたちごっこだろうかと思った」。嘔吐を減らすために椅子に縛り付けて飲ませたこともあった。迫田さんは娘を可哀想に思っていたが、「そうするしかなかった」。娘は体を横にすると吐くのでおむつ替えのタイミングも難しく、お尻が荒れて泣いた。迫田さんは娘の泣き声を聞くたびに、気が狂いそうになった。冷蔵庫のそばにいれば食べ物に興味が湧くだろうかと思い、迫田さんの台所に立つ姿を見せられるよう、椅子を冷蔵庫の前に置いて座らせたりもした。外で遊べば娘の気もまぎれるだろうかと外出したが、外で遊んだ経験のない娘は何をやっても泣いてしまい、体調を崩すので結局室内に戻った。迫田さんはどうすればいいのか分からないまま、時間だけが過ぎた。小児科医から嚥下訓練を勧められたが、新生児科医から「どこも悪くないから、訓練は無駄」と言われた。親族はなかなか成長しない娘を見て「可哀想。小さく産んだからね」と言い、迫田さんの胸に言葉が突き刺さった。

迫田さんは当時を振り返る。「娘の存在が苦しくて苦しくて、段ボールに入れてごみの日に出したら、すべてがなかったことになるのかなと考えたりしました。また二人で海に行って『このまま死んだら楽なのに』と思ったけど死ぬこともできず、でも飲んでもくれず。この頃にはいろいろなことがあったはずなのですが、思い出せません。時々娘を置いて外出するのが私のわずかなストレス解消でした。ほんの少し離れる時間がお互いに必要だったと思うが、家に置いていくことが虐待であるという認識もあり辛かったです」。

注入と嘔吐の繰り返しに疲れ果て、迫田さんはシリンジで注入するようになった。

■動悸がして手が震えた

1歳6か月、小児科医の紹介で地域の療護園(※)を受診。娘の様子はあまり変わらず、改善の見込みも感じられなかった。娘の気を紛らわせるためにおもちゃなども使っていたが、最も吐かないのは迫田さんが娘の胸を叩いて泣かせている時だった。娘は泣いている間、吐くことを忘れるので泣かせながら飲ませていた。しかし、迫田さん自身に異変が現れた。栄養を与える時間が近づくと動悸が起こり、手が震えるようになったのだ。「子どもを叩きながら育てたいと思う親はいません。これでは虐待ですよね。叩きながら栄養を与えているって何だろうと思っていました。虐待のようなことをしながら、なんでこんなことをしているんだろう、いつまでこんな日が続くのかと、毎日つらい思いでいっぱいでした。でも、自分が頑張るしかなかったんです」。

※療護園…児童福祉施設と病院の機能を併せ持つ障害児施設。医師や看護師、保育士などがおり、療育に重点を置いた支援をする。施設によってショートステイやデイケアなどの在宅サービスも行っている。

この頃、娘は飲ませようとしない人だと分かると、頬ずりをしたり体をくっつけたり「異常なほど」の愛着行動を見せるようになった。一方で自宅にいると表情が暗くなるなど、栄養を与えようとする人間が周囲にいることが娘のストレスになっていると分かるようになった。迫田さんは「嫌われながら育てるとは、なんとつらいのだろう」と思った。自分の母親から娘への栄養の与え方を「いじめだ」と非難されたり、療護園入院のために関わった児童相談所の職員からも状況を理解してもらえず、孤立感は高まるばかりだった。

ただ、娘の食欲に任せて飲ませるようにした時、本人も頑張って飲むと体が楽になると気付いたのか自らの頭を撫でながら飲む時もあった。その姿があったからこそ、無理強いと分かっていても飲ませ続けた。

2014年

8月

26日

火

食べることを拒否する娘、「理解者なく心中すら考えた」――摂食嚥下障害の子どもを持つ親の思い(上)

子どもの摂食・嚥下障害をご存知だろうか。子どもが病気や障害、精神的な問題のために口から食べたり飲んだりすることをできないか、拒否する状態をいう。高齢者については「胃ろう」がクローズアップされたことでよく取り上げられるようになったが、新生児や乳幼児は原因や状況が異なる上、小児医療分野でもほとんど知られていない。医療機関や行政、教育機関、一般市民の無理解に苦しむ親の苦労は壮絶だ。栄養を摂らないと死んでしまうと思って食べさせようとする親と、頑として拒否する子ども。「こんな食べさせ方は虐待のようだと分かっていたからこそ苦しかった。娘の存在さえも苦しくて、段ボールに入れて捨てたら、すべてがなかったことになるのだろうかとすら考えた」と、孤独のあまり親子心中すら考えたという迫田(さくた)理恵子さん(42)。摂食嚥下障害の子どもを持つ親の会で、苦しい胸中を語った。(熊田梨恵)

摂食・嚥下障害の子どもの親の会「つばめの会」(山内京子代表)は、6月21日、都内で会合を開き、親同士で気持ちを聴き合った。子どもを含めて約20人が参加。迫田さんは最初の授乳時から母乳を飲もうとしなかった娘の育児の体験を語った。

以下、語られた内容から、迫田さんの育児体験をお伝えする。

◇ ◇ ◇ ◇

■「何グラムで生まれたと思ってるんですか?」

福島県に住む迫田さんは2004年11月、切迫早産となり25週で704グラムの二人目の娘を出産。娘はNICU(新生児集中治療管理室)に入院し、3か月後には母乳を飲む練習を始めた。しかし、まったく乳首に吸い付く気配がなく、ただ目を閉じてじっとしていた。焦りを感じた迫田さんの母乳は止まってしまった。「親として受け入れてもらっていないという感情が湧きました。小さく生んでしまったから仕方ないのかなと思いました」。迫田さんが新生児科医に話すと、「何グラムで生まれたと思ってるんですか?」と言われ、言葉が突き刺さった。迫田さんは「そんなことは十分に分かっています」という言葉を飲み込んだが、娘を小さく産んだ罪悪感に拍車がかかり、自分が悪いのだと思うようになった。

娘はその後もなかなか母乳を飲まず、哺乳瓶でミルクを飲む練習を始めたが、1時間かけてようやくほんの少しを仕方なさそうに飲む程度。飲んだ後に吐くこともあった。新生児科医から「このまま入院が長引くと母子関係に影響が出ますよ。親子の最初の関係はミルクのを飲ませ、おむつを替えること。それができていないから母子関係ができていない。口から飲んでいるんだからどこも悪くない。看護師がやれば飲んでいるのです」と言われた。迫田さんは母子関係を構築できてないことが飲まない原因だろうかと悩む一方で、まったく飲もうとしない娘を心から愛せているか分からないとも感じていた。看護師から「在宅に戻れば飲むようになるかもしれない」と言われ、NICUからの退院を希望。娘が生まれてから5か月が経っていた。

■「この子は何なんだろう?」

退院してからも娘はミルクを飲もうとせず、空腹を訴えることもなかった。しかし迫田さんは「飲まなかったらお腹が空くし、成長もできない。脱水や低血糖などでさらに障害を負わせてはならない。自分が頑張るしかない」と思い、ミルクの温度や濃さ、味、飲ませ方など思いつく限り工夫をした。楽しい雰囲気で授乳するために歌ったりもしたが、娘はそれでも飲まなかった。飲んだ後に吐くことが増え、抱っこやおむつ替えの時には仰け反って嫌がり、「この世の終わりのように」泣いた。迫田さんが飲ませようとすると哺乳瓶を叩き落とすこともあったので、全身を抑えつけて飲ませようとしたこともあった。ミルクを飲まない娘と孤軍奮闘する毎日だった。新生児科にフォローアップで通院しても、医師からは「口から飲めているのだからこのまま頑張るように」「どこも悪くはない」「ミルクの量は足りない」と言われ、だんだん追いつめられるような気持ちになっていった。

ある日、迫田さんが保健センターの保健師に相談しに行くと、娘はその場で勢いよく100mlを飲んだ。驚く迫田さんに保健師は「お母さんの心配のし過ぎ。これなら大丈夫」と笑った。しかし、迫田さんが帰宅してドアを開けて入った瞬間に、娘は飲んだミルクをすべて吐いた。迫田さんは「意味が分からなかったです。この子はなんなんだろう? 私を苦しめたいのだろうか? と思いました。娘に対する愛情が薄くなっていくのを感じました。この子がいない方が楽かもしれないとすら思うほどに追い詰められていったのです。この頃は、起こっていることを自分で全く処理できていませんでした」と当時を振り返った。

一方で、上の子どもが離れた場所で背中を向けて遊んでいるのを見るたび、迫田さんは授乳のために歌いながら泣いていた。上の子どもに一人遊びさせながら1時間以上かけて飲ませたミルクを、娘はあっという間に嘔吐するのだ。そのうちに娘は、口に乳首を入れただけで嘔吐するほどになっていた。

(つづく)

2014年

7月

17日

木

「子どもの虐待、ためらわず警察と児相に通報を」~埼玉・久喜市で医療、消防、行政連携の自主勉強会

「虐待だと思ったら、重症度に関わらずためらわないで警察と児相(児童相談所)に通告しましょう」――。済生会栗橋病院(埼玉・久喜市)で7月2日に開かれた医療者と消防機関、行政の勉強会で金子裕貴医師が訴えた。子どもの虐待は年々増加しており、虐待の疑いのある子どもの救急搬送に関わる救急隊や医療者からの通報が早期解決の鍵を握っている。

同病院は小児科医と消防機関の連携に関する勉強会を定期的に開いており、これまでにも学校教諭や児童の親も参加したアナフィラキシーショックの勉強会などを行ってきた。医療機関と消防機関、テーマによって教育機関や行政なども参加するめずらしい勉強会だ(詳しい説明はこちら)。

■テーマは「児童虐待」

今回のテーマは「虐待を知り適切に行動する」。同病院のほか近隣の医療機関の職員、救急救命士や救急隊などの消防職員、行政関係者など約130人が参加した。

2012年度に全国の児童相談所で対応した虐待相談は66807件と過去最多を更新。救急隊は虐待を受けた疑いのある子どもを医療機関に搬送する場合があり、診察した医療者が救急隊からの情報を得て児相や警察に通告することで早期解決につながる可能性がある。特に住居の環境や家族の様子、本人の振る舞いなどは現場でしか得られない重要な情報だ。

副院長の白髪宏司氏は今回の勉強会の意図として、「救急搬送で虐待が疑わしい時、救急隊がどう医療者に伝えるかが重要。ただ、救急隊から医療者に伝えにくい雰囲気があったり、そうかもしれないと思っていてもためらって後回しになることもある。医療者も救急隊からゆっくり言ってもらうと受け入れは変わってくると思う。救急隊が通報を受けて現場に行った時の雰囲気や家の状況を伝えるシステムがあればと思っていた。誰も通告するのには抵抗があると思うが、そのハードルを下げるとっかかりにしたかった」と話した。また「医療者は虐待に出遭った時に声を上げることが大事。社会の一員として虐待の連鎖にならないようにしていく責務がある」と、医療者が通告することの必要性を述べた。

2014年

4月

28日

月

梅ちゃん先生のティールーム第1回~宋美玄・産婦人科医①同級生だった! 梅村聡と宋美玄!

この春から、新連載「梅ちゃん先生のティールーム」を始めます。元参院議員で厚生労働省政務官を務めた梅村聡さんが医療界の著名人と対談し、今だから言える本音トークをを繰り広げます。時に相手のプライベートにも触れ、かしこまったインタビューでは聞けないようなオモシロ話をお届けしていきます。

対談で最も面白かったと編集部が思った部分は、会員の皆様に隔月でお届けしている会報誌に掲載してお届けします。続きを読みたいという方、ぜひパブリックプレスへのご入会をお待ちしております。

[司会] 代表理事・熊田梨恵

―――――――――――――――――――

初回のお相手は、テレビや雑誌等でも活躍中の産婦人科医、宋美玄さん。なんと梅村さんと宋さんは大阪大学医学部の同期で、共に医学を学んでいた仲だったのです! お二人の再会シーンからどうぞ。

① 同級生だった! 梅村聡と宋美玄!

梅村:久しぶりやね~。元気やった? えらいあちこちでご活躍で(笑)。

宋:おお~、元気やで。あんたこそご活躍で(笑)。今日は娘の真美(まみ)ちゃんも同席させてもらうわ。

梅村:もちろん、どうぞ。大きくなったね~。今何歳?

宋:2歳。保育園も行ってるで~。

梅村:会うのは1年ぶりぐらいかな。宋は今、大学院行ってるんやった?

宋:川崎医大に行ってる。月2回ぐらい、当直をしたり産後の妊婦さんの様子を見たりしてるわ。

梅村:普段は東京で働いてるの?

■研修病院も一緒だった

宋:クリニックで働いてるよ。普通の診療やセックスカウンセリング、今は胎児診断が多いかな。出生前検査について報道が増えてから、ネットで検索して来る人が多くて予約が取れないみたい。別の日には出生前診断が専門のクリニックで。私はそれが専門で留学もしてたしね。日々妊婦さんに触れてるわ。

梅村:多分このページの読書さんは、「宋美玄先生」というとテレビを見たとか、本を読んだことがあるとか、新聞広告や週刊誌で見たとかの感じなのかなと思います。僕は宋さんが成人する前から知っていまして、阪大医学部の同級生として6年間一緒に勉強してきた仲なんですよね。実は僕の中で彼女はあまり変わってはらへんのですね。もともと、どういう経緯で産婦人科を選んだんでしたっけ?

2013年

9月

05日

木

アレルギー児の発作、「迷ったらエピペン打って」~埼玉・久喜市で医療、教育、消防連携の自主勉強会

「エピペンを持っている子がアレルギー発作を起こした時は、ためらわないで打ってください。早く打って悪くなることはありません」――。済生会栗橋病院副院長の白髪宏司小児科部長らが、急性アレルギー反応の症状を緩和する注射薬「エピペン」の使い方を学校教職員らに伝えた。東京調布市で誤食した児童が急性アレルギー反応「アナフィラキシーショック」を起こして死亡した事故以降、学校や医療機関、消防では、子どもの食物アレルギーへの対応が課題になっている。これを受けて済生会栗橋病院で8月27日、小学校の教職員や地域の救急救命士、市民向けに食物アレルギーに関する公開講座が開かれた。小児科医と救急救命士の勉強会が基になって開かれた、医療、教育、消防の連携するめずらしい取り組みだ。

◆調布市の小5児童のアナフィラキシーショック死亡事故

東京都調布市の市立富士見台小学校で2012年12月、乳製品にアレルギーのある小5の女児が給食を食べた後に、急性アレルギー反応の「アナフィラキシーショック」を起こして死亡した。学校はアレルギーを把握しており、担当教員は当初、女児にチーズを抜いたチヂミを出したが、女児はおかわりの際にチーズの入ったものを食べた。アレルギー発作を起こしている女児に、担当教諭は女児が所持していたエピペン(※)を使うかどうか尋ねたが、女児は拒否。その後校長がエピペンを打ったが、女児は病院に搬送された3時間後に死亡した。この事件を契機に、学校や幼稚園、保育園などでは食物アレルギーを持つ子どもへの対応がより検討されるようになり、各地で勉強会などが開かれるようになった。

(※)エピペン・・・アナフィラキシーの症状を緩和する注射薬。症状を起こす可能性のある子どもに医師が処方する。アレルギーの原因となる食物を摂取したり、呼吸困難など呼吸器系の症状が現れた時に使用する。ペン形の注射薬で、太腿などに打って使う。いつでも対応できるよう、常に身近においておくことが大事。学校などで子どもに発作が起きた場合に、使用する人の順位をあらかじめ決めておくなどの対応が求められている。

2013年

8月

26日

月

子ども持てなくても、次世代支える考えを~産婦人科クリニックさくら・桜井明弘院長インタビュー③

筆者は月刊誌「文藝春秋」8月号に「『不妊治療大国』日本の悲劇」という記事を書いています。その中で取材した桜井明弘医師(産婦人科クリニックさくら院長)のインタビューです。非常に興味深い内容でしたが、誌面では少ししか書けていないので、こちらに全文を掲載します。

■都合のいい話しか聞かない

――マスコミの偏った報道によって、「高齢でも出産できる」というイメージだけが広がってしまったのですよね。みんな自分にとっての都合のいい部分だけを捉えてしまうと。

普段の健康についての意識もそうです。健康診断を真面目に受けている人もいれば、「私ががんになるわけはない」と思い込んでいる人もいます。それで日本のがん検診受診率は世界の中でかなり低い、ということもありますね。

――確かに、日本人は興味のあるところしか見聞きしようとしない、という傾向があると思います。

だからこうやって「卵子老化」に関する話がテレビや雑誌などで取り上げられ、どんどん広がっていくことが僕らの願いです。どこかで社会構造を変えないといけません。女性の社会進出が進んだのはバブル期で、その時期以降の女性たちが“被害者”と言えます。それより若い世代の女性たちは、それに気付き出し、さまざまな場で教育を受けたり情報を伝えられるようになってきています。少子化対策を考えるなら、その方たちにかけるしかないでしょう。今後の人口減を、指をくわえて見守っているのではなくて、どうやって増やすかを真剣に議論しないといけません。現在の出生数が増えても、その人たちが働けるようになるのは20年以上先の話だから、今動き出さなければいけません。

■子どもを持てなかったとしても

――出生数を増やすことと、生まれた子どもたちを支えていく体制整備ですね。

そのためには、残念ながら子どもを持てなかったバブル期以降の女性たちにも、一生懸命考えてもらいたいと思います。僕のクリニックでも「これで治療を終わりにします」と仰る方もいます。だけど彼女たちは子どものいない人生を謳歌していかないといけません。そしてこの国で生きていくならば、次代を担う子どもたちを支えることを考えてもらいたいのです。DINKSの人たちが「なぜこんなに税金を払わなければいけないのか」という声も聞きますが、自分たちの将来に返ってくるということを分かってもらいたいです。

――この話が盛り上がっている今、考えるには良い時期だと思います。先生は、通常診療の合間にも、こういうテーマも含めて講演活動などよく行っておられますね。

僕らは悲しむ患者さんたちを見てきたから、しつこく啓蒙活動を行っているのです。僕の講演を聞いた女性から「大学でも講演してください」と言われることがあります。最高学府に行く女性たちは、社会の中心になっていきたいという思いを持っていると思いますが、「母と同じように自分も産める」という前提でいてはいけないのだということを、伝えないといけないと思います。そして何より、高校生や大学生の性教育に取り入れないといけません。「こういう話を聞いたよ」と、友達や職場の仲間と情報交換してもらえるかもしれないと思って、草の根運動だと思って続けていくつもりです。

(おわり)

2013年

8月

04日

日

バブル期の女性が”被害者”~産婦人科クリニックさくら・桜井明弘院長インタビュー③

筆者は月刊誌「文藝春秋」8月号に「『不妊治療大国』日本の悲劇」という記事を書いています。その中で取材した桜井明弘医師(産婦人科クリニックさくら院長)のインタビューです。非常に興味深い内容でしたが、誌面では少ししか書けていないので、こちらに全文を掲載します。

■効率の良い助成を

――不妊治療に対する公的助成に年齢制限が付きそうですね。

不妊カップルの中にはお金がない人もいます。「アベノミクス」と言いますが、まだまだ一般世帯の収入増にはつながっていないです。妊娠・出産にはお金がかかるし、不妊治療をしたらなおさらです。だから、もっと公的助成を広げてほしいと思います。ただ、効率の良い助成の方法はあると思います。例えば45歳の女性に助成してもほぼ望みがないので、今回のような年齢制限も必要だと思います。イギリスやフランスでもやっていますしね。せっかくお金を使うなら少子化対策として効果のあるところにつぎ込まなくてはなりません。将来を担ってくれる子どもになるといいし、その子に福祉が必要ならそこに使ってほしいと思います。年齢制限があれば、その年齢に近くなることで焦りにもなるでしょう。僕も、ここに来たら妊娠できるかなと思ってきたカップルに「42歳になったら妊娠はできないです」というのは心が痛いです。そう言われちゃうかな、という表情の人もいれば怒り出す人もいます。「なんでそんな私の年齢のことを言われないといけないの」という自覚の乏しい方もいます。日本はそこに対する教育がされてきていませんでしたからね。

――不妊治療への助成も大事ですが、育児支援ももっと充実させないと、働きながら苦労している女性が多いと思います。

両輪でやっていかねばならないことです。女性が社会進出して子どもを作らないのは、女性が悪いのではありません。キャリアコースからドロップアウトするのが怖くて踏み切れないのです。彼女たちが安心して妊娠・出産できる社会環境、仕事に復帰できるシステムがあれば、安心できます。僕も子どもを育てていますが、働きながら子育てするのは大変です。保育園が足りないし、入れたとしても病児保育のないところが多いので、熱が出たら迎えに来るようにと連絡が来ます。業務時間内に子どもを迎えに行ったり、家に連れて帰ったりできるような仕事はないでしょう。そういう基盤づくりが全く進んでいないと思います。

■日本の性教育は「避妊教育」

――女性たちからすると産み育てる環境も整っていない、そして産めなくなる年齢も教えてもらっていない。これでは少子化は改善されないと思います。私自身も、この仕事をしていなかったら、きっと妊娠・出産のことなんて考えないで過ごしていたと思います。

日本の性教育は「避妊教育」だったと言えます。「赤ちゃんが作られる仕組みはこう。じゃあ作らないためにはどうしたらいいか。若い君たちがセックスするならコンドームをしなさい」「性病は怖いんだよ」というようなことは一通り教えます。でも、お母さんになるにはいつがいいのか、という教育がなかったのです。

――その通りだと思います。私もそういう話は聞いた覚えがありません。

だから、女性は生理があると子どもができると思っています。例えば、50歳の人が「昨日避妊に失敗してしまって、緊急避妊の薬をください」と言って来院することがあります。できないとは限らないので薬を出しますが、一般の人たちはそういう感覚なんだな、と思います。47、8歳になって不妊外来の門をたたく人もおられます。僕は開業してからこの6年間、年齢が高くなって不妊治療を始めた人たちとの“闘い”だったと思います。

■「誰も教えてくれなかった」

――印象に残っている患者さんはおられますか?

当時、42歳の患者さんがいました。治療していく中で、全然排卵しなくなったので血液検査をしたら、閉経に近いホルモンレベルまで悪くなっていたのです。すると「誰もこの年で妊娠しなくなるなんて教えてくれなかった、テレビも、新聞も」と大泣きされたのです。僕は「まともな情報に当たったことのないあなたも、目をつぶってきた周りも悪い。でも確かに情報は少なすぎる」と思いました。僕たちもとても歯がゆい思いを抱えています。42歳の女性が外来に来たとして「5年経っても全然子どもができなかったので今日初めて来た」と言うのを聞くと、「なぜ3、4年前か、そう思った5年前に来てもらえなったんだろう。その頃だったら妊娠できるようにできたのに!」と思います。その人の選択でもあるけど、事実を知らされなかったし、教えなかった社会の問題です。そういう情報のない時代に仕事をさせられてきたので、40歳以降の女性たちは”被害者”だと思います。

――ちょうどバブル時期を過ごしていた女性たちが、すっぽりと抜けてしまっているのですね。

マスコミの影響もあります。高齢出産した芸能人がカミングアウトして報道されると、人間は物事のいい面しか捉えませんから、「私も40歳や50歳になってもできるんだ」と思ってしまいます。野田聖子さんが50歳で出産したという報道があった頃、患者さんから「50歳ですが、私もできるんでしょうか」という相談を受けたことがあります。報道の仕方にも問題があります。野田さんが50歳で産んだというところばかり強調されて、卵子提供でないと産めなかったということや、費用負担、渡米などそこに至るまでの背景や苦労話はほとんど伝えられていません。野田さんは、御自身が卵子提供受けたということを材料にして、国民や国会が議論して、やっていいことなのか悪いことなのか、国内でもよしとするのかどうなのか、身を挺して白黒はっきりさせてほしいと仰っています。その心がけはいいと思うのですが、報道されないのが残念です。

(つづく)

2013年

7月

14日

日

卵子提供・代理出産の問題とは~産婦人科クリニックさくら・桜井明弘院長インタビュー②

筆者は月刊誌「文藝春秋」8月号に「『不妊治療大国』日本の悲劇」という記事を書いています。その中で取材した桜井明弘医師(産婦人科クリニックさくら院長)のインタビューです。非常に興味深い内容でしたが、誌面では少ししか書けていないので、こちらに全文を掲載します。

■国民間の問題意識に差

――今、不妊治療の技術はどこまで進んでいるのですか?

顕微授精、受精卵の凍結保存、受精卵の染色体分析、着床前診断、実際にできるのはそれぐらいでしょうか。顕微授精で卵子に直接精子を入れるというところまでが革命的な技術で、ここ10年ぐらいは、技術そのものはそんなに進んでいないのです。新しい培養液を使ったら妊娠率が上がるとか、細かい話があるぐらいです。だから今の不妊治療は、「あなたの卵巣機能は40歳相当だからこういう方法がいいんじゃないか」とか、個人のニーズに合わせたオーダーメード治療が行われるようになってきていますね。

――最近話題の、iPS細胞はいかがでしょう。

あの技術によって、生殖医療はさらに進むと思いますね。ただ、日本ではiPS細胞で生殖細胞を作っても、受精させてはいけないとしています。例えば一人の皮膚から卵子と精子ができてしまうので、クローンができてしまうのです。

――そういうことが技術的には可能になるけど、倫理面の整備がされていないということですね。

医学の進歩は知的欲求であり、「なんでこうなんだろう」と思うところから始まります。そして産婦人科領域なら、妊娠できない人たちに体外受精の技術が応用できないだろうかといって進歩する。そうやって技術がどんどん進んでも、国民の意識が進むわけではありません。いつの間にか体外受精はオーソドックスな治療になりつつあります。でも受けていない人からしたら全く興味もないし、そこにどんな問題があるかも分からない。そういうところで、国民の間にも意識の乖離があると思います。

2013年

7月

02日

火

「女性手帳」の真意は女性の自律支援~森まさこ少子化対策担当大臣インタビュー

立ち消えになった「女性手帳」の騒動について森まさこ少子化対策担当大臣は 『本当に伝えたかったのは、「産む・産まない」の選択は個人の自由であり、決して押し付けるものではないということ。自分の体を知った上で、女性たちが選択できるよう情報提供しますということ。情報提供対象は、男性・女性、両方です』と語ります。考えていた”手帳”は、結婚・妊娠支援の手段の一つだったとして、今後も女性たちが自由に選択できる社会を目指したいと話しました。

<取材背景>

筆者は、10日発売の月刊誌「文藝春秋」に不妊治療に関する記事を書いています。取材を進める中、女性の晩婚化と出産の高齢化が進む背景に、この社会で産み育てながら働くことの困難さがあることが見えてきました。女性たちからは、「産みたいけど、キャリアが絶たれるのが怖いから、出産できない」という声が上がります。安倍晋三首相の打ち出した「3年間抱っこし放題」育休政策に上がる批判、消えた”女性手帳”など、気になる話題もあります。この現状を少子化対策担当大臣がどう捉え、どんな対策を考えているかを聞きました。雑誌本文中の森大臣のコメントは数行なので、こちらに全文を掲載します。

■「妊娠・出産支援が抜けていた」

――NHKで特集された「卵子老化」に関する報道が取り沙汰され、女性たちの間で話題になっています。女性たちが妊娠・出産適齢期を知らされず過ごしてきたことに加え、妊娠・出産適齢期と、女性のキャリア形成期の重なりにも、原因がありそうです。この現状をどうとらえていますか。

その通りで、そこを教育すべしということが結論だと思っています。

そもそも論から言いますが、日本は今、大変な少子化です。合計特殊出生率が1.39で、3000年には日本人はいないという推計です。しかしこの危機感が、国民に共有されていないと感じています。直近で言えば、この40年間で、15歳から64歳の生産年齢人口がほぼ半分になります。経済成長にも打撃ですし、社会保障の“支え手”が、今の半分しかいない状況です。ちょうど私たちが養っていただく立場になる頃の話なので、他人事ではありません。

私の立ち上げた「少子化危機突破タスクフォース」に、人口学者に入っていただきました。そこで、統計学や人口学的に見て、「出生率が2.0あれば人口を維持できるが、2.0を切ると減少し始める」と言われたのです。

ではどうすればいいか。労働力確保について、外国人を一度に大量に入れるというのは難しく、直近の解決になりません。では子どもを産んでもらおうというのは、中長期的な話です。つまり目の前の労働力は、今、働いていない女性なのです。女性や高齢者層の労働力を確保する態勢を整えていかねばなりません。そのために、産み育てながら働くということを、両立させねばなりません。個々の女性の人生の話であるだけでなく、国の存続そのものの問題である、ということがお分かりいただけると思います。

――仕事と育児の両立支援政策はこれまでにも行われていますが、出生率は上がりません。

「結婚、妊娠、出産、育児」というステージがあります。今までの政策は、「出産、育児」への対策に集中していて、「結婚、妊娠」への対策が抜けていたからです。もちろん待機児童の解消や育児休業の充実は大切ですが、妊娠に至るまでの支援を新しく始めねばなりません。それが、安倍晋三首相の言う「少子化政策三本の矢」です。待機児童解消など子育て支援、仕事と家庭の両立、結婚・妊娠・出産の支援、の3つです。これまでの政策にはなかった「結婚・妊娠・出産の支援」が盛り込まれました。

2013年

6月

28日

金

「経済効果」と「命」、どちらを選ぶ? ―鈴木寛民主党参院議員インタビュー

性教育に関する取材のはずが、思わぬ方向に話が進みました。元文部科学省副大臣の鈴木寛参院議員は「教育内容に何を重視するか。それは結局、価値観を選ぶこと。経済成長を大事と思うか、命を重視するか。国民の選択次第」と語ります。参院選を控え、政治について考える興味深い素材だと思ったため、インタビュー内容をお届けします。

<取材背景>

7月10日に発売される月刊誌「文藝春秋」に、不妊治療に関する記事を書いています。企画当時は不妊治療ではなく、妊娠・出産機能に関する一般女性の知識や意識、性教育にまつわる話などを書くつもりでした。その頃にインタビューした内容です。

■事なかれ主義の性教育

――今の性教育は、避妊の知識が中心です。妊娠・出産の適齢期に関する教育が抜け落ちてしまっているのは、なぜですか? 教科書の元になる、学習指導要領にはそれらしいことは書いてありますが。

どこまでを「性教育」と言うのか、という問題があります。伝統的には家庭で、母から子へと伝えられてきました。しかし、家庭内で避妊のことは教えづらいと。だから男女交際など社会的な知識も含め、学校教育が担おうという役割分担になりました。性の若年化もあり、ニーズが高かったのです。教科書上では書き方のトーンが、すごく微妙になる内容です。書きづらかった雰囲気もありました。このため、医学的事実を淡々と書くにとどまってしまっていました。一方で男女共同参画の考えがあり、田嶋陽子元参院議員のような一部の学者から「女性は子を産む機械ではない」と反発を受けます。前の厚生労働大臣の「産む機械」発言問題もありました。出産と女性の役割を巡って、近代は不幸な論争が多かったです。巻き込まれないためには、なるべく書かないか、最小限にとどめる。批判をかわす一番いい策です。教科書は書ける範囲が中途半端なので、下手すると批判を招きます。諸々を考えて、必要最小限にとどめようという判断に傾きがちな流れがありました。家庭内で伝えることであり、学校教育で火中の栗を拾うようなことはしなくていいと。誰かが何かを具体的にそうしたんじゃなくて、執筆現場で自然に想起されたのでしょう。

――自民党は性教育に反対しているため、生殖に関する知識の普及啓発が進まないという懸念を聞きますが。

山谷えり子参院議員が性教育の教科書などを取り上げ、「性の若年化を促進する、伝統的な日本の価値観を破壊する」と主張しておられることは事実です。性教育というと、山谷さんと田嶋さんに挟まれて攻撃されたわけです。一部のフェミニズム論者からの批判の火種を作るのは控えようというムードがあったのは、事実でしょう。ただ問題の根本は、性教育の記述ではなく、「加齢によって、あらゆる諸機能は低下する」という健康リテラシーの理解不足です。生殖機能だけでなく、運動や心肺、代謝などあらゆる機能の低下についてきちんと教えるべきと思います。私は以前から、教科「健康」をつくって、それも含めて教えていくことが必要だと主張しています。性教育批判の議論に巻き込まれないようにするためにも、有効な方法だと思います。

2013年

6月

20日

木

卵子凍結、どこまでできる?~産婦人科クリニックさくら・桜井明弘院長インタビュー①

月刊「文藝春秋」に不妊治療に関する記事を書くため、患者さん、医療者、政治家などに取材し、興味深い話をたくさん聞きました。しかし、本編に掲載される彼らのセリフは、誌面の都合上、ほんの少し。もったいないので、全文をこちらにアップしていきます。最初は、不妊治療専門の桜井明弘医師(産婦人科クリニックさくら院長・横浜市)。増える高齢出産の現状と女性の性意識について聞きました。

――NHKの「産みたいのに産めない~卵子老化の真実」報道後、「私も産めないのでは」と、AMH検査(アンチミューラリアン・ホルモン測定検査:このホルモンを測定することで現在の卵巣の機能を測る)を受ける女性が増えていると聞きます。先生のクリニックもそうですか?

はい、増えてきていますね。

■増える高齢の不妊治療

――どういう気持ちで、検査を受けに来るのでしょうか。

卵巣の状態が年齢相当か、老いていないかを見たいと言って来られます。検査結果を見て、安心する方もいれば、驚愕してしまって「どうしよう」と言われる方もいます。

――AMH検査を受けて、結果が年齢より上だったとしても、改善する方法があるわけではないのですよね?

いくつか値をよくできるかもしれない方法もありますが、確たるものはありません。老化は、止められないものですから。

僕ら産婦人科医はもう10年ぐらい前から、今の女性たちの傾向は危ないと思って、色々な啓蒙活動をしてきました。ただ、僕らの力はあまり強くなく、目の前にいる患者さんにはあまり強いことを言えないので、NHKが取り上げてくれたのはありがたいです。以前の不妊治療は、例えば卵管の異常で妊娠しにくいとか、排卵しない病気だとか、夫の精子が少ないなどの男性不妊、それらが主でした。しかし今は、卵巣機能の老化によって妊娠しない患者さん達の“闘い”が半分、という状況です。中には、あと5年や10年早ければ治療は簡単で済んだか、治療せずに妊娠できた可能性のある人もいます。

2013年

6月

09日

日

「本人より、人間関係と生活環境に焦点当てて」~障害者の性問題、ホワイトハンズ坂爪代表

「性そのものではなく、背後にある人間関係と生活環境に焦点を当てて、考えてください」。身体障害者に射精介助サービスを行っている一般社団法人「ホワイトハンズ」の坂爪真吾代表は6月2日、医療について考える市民団体「メディ・カフェ@関西」とパブリックプレスの共催イベントで参加者に訴えた。障害者が抱える性の悩みは、本人のみに焦点を当てても解決しづらいため、周囲の環境や人間関係の中で糸口を見つけていくべきという。公に語られることの少ない障害者の性の問題について、私たちはどう考えたらいいのか。当日のワークショップの内容をお届けする。

メディ・カフェ@関西は、医療に関わる様々なテーマについて、医療者や一般市民を交えて自由に語る会を関西で行っている。これまでに、周産期医療や在宅医療、軽犯罪を繰り返して収容される知的障害者の問題などを扱ってきた。今回は、「尋常ならざるセクシャルトークセッション」と題して、普段“タブー”にされがちな「障害者の性」がテーマ。「普段考えることのない、障害者の性というテーマについて、考えるきっかけにしてもらえればと思いました」(山根希美代表)。

講師の坂爪氏が代表を務めるホワイトハンズは、脳性麻痺など重度の身体障害によって自力で射精できない人を対象に、射精介助サービスを行っている。利用者は国内に累計387人、スタッフは20人。風俗業でしか性のサービスを受けられない現状に疑問を抱いた坂爪氏が、2008年に新潟市内で立ち上げた。活動には賛同の声も多い一方で、障害者の性に対する社会の理解は低く、否定的な意見もある。性に関する正しい知識を普及啓発する活動も行っており、「性の情報を得るためにアダルトビデオなどの選択肢しかない状況が問題。最初の性行為に対する何らかの支援が必要で、その選択肢をホワイトハンズが提供できれば」(坂爪氏)という考えから計画された、性行為経験のない成人男女を集めた2泊3日のセックス“実習”は、一部報道で取りざたされるなど物議を醸し、無期限延期になった経緯も。坂爪氏は「公教育の中で性教育ができない現状があり、文科省にそれを言っても変わらない。だから、地域でNPOが性教育をやっていくしかない」と、誰もが当たり前に「性の健康と権利」を享受できる社会の実現を目指したいと語っている。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2013年

4月

11日

木

日本の脳卒中医療をけん引するナショナルセンター ~国立循環器病研究センター橋本信夫総長に聞く

「ナショナルセンター」という言葉を聞いたことがありますか? 日本には、ナショナルセンターと呼ばれる6つの国立高度専門医療研究センター(※)があり、それぞれがんや高齢者医療などの専門領域の臨床と研究、調査や開発などを行い、日本の医療をけん引しています。しかし、一般市民にとっては普通の病院と変わりなく感じられ、どのような役割を担っているかということはあまり知られていないのではないでしょうか。大阪府吹田市にある「国立循環器病研究センター」(以下、国循)もナショナルセンターの一つで、日本の脳卒中医療をけん引していく役割を担っています。橋本信夫総長に話を聞きました。(熊田梨恵)

(※)6つの国立高度専門医療研究センター…国立がん研究センター、国立循環器病研究センター、国立精神・神経医療研究センター、国立国際医療研究センター、国立成育医療研究センター、国立長寿医療研究センター

2012年

12月

25日

火

刑務所は最後のセーフティーネット

「刑務所は最後のセーフティーネットの役割を果たしている」――。元衆議院議員で服役した経験のある山本譲司氏は12月15日、NPO法人パブリックプレスとメディ・カフェ@関西の共催イベントで講演し、地域で居場所をなくしている軽度知的障害者や精神障害者たちが、刑務所に服役することで最低限の生活を送ることができている実態があると語った。地域に受け皿がないために社会復帰できず、軽犯罪で刑務所の出入りを繰り返す障害者も多いとして、本来の自立支援を促す障害者福祉サービスの整備が急務と訴えた。(熊田梨恵)

■障害者、高齢者の最後の逃げ場

山本氏は、衆議院議員だった2000年に秘書給与詐欺事件で逮捕、1年6か月の実刑判決を受けて服役した。受刑中に刑務所に収容される障害者の実態を知 り、『獄窓記』などの著書を出版。今は罪を犯した障害者の地域生活支援などに関する活動を行っており、この日は大阪市内で、「障害者の“罪と罰”~本当の つぐないと更生と支援を考える」をテーマに講演した。

2012年

11月

07日

水

認知症を“自分ごと”にする社会にしたい

国内の認知症患者は約250万人に上り、団塊の世代が後期高齢者になる2025年には約390万人にも増えると予想されます。認知症患者や家族に対する支 援体制の整備は急務ですが、一般的な理解はいまだ低く、サービスも十分とは言い難い現状があります。こうした中、社会の認知症に対する考え方を転換させ、 当たり前に受け入れられる世の中にしようと、NPO法人「ハート・リング運動」がこのほど立ち上がりました。「人任せでなく、本人にとって大切なことを自分たちでしっかりと考えられる社会になってもらいたい」―。立ち上げのきっかけは、事務局長を務める早田雅美(はやた・まさみ)さん(50歳)自身の介護 経験でした。早田さんに、ハート・リング運動の活動内容と、込められた思いを聞きました。(熊田梨恵)

早田さんは現在、認知症の母親の美智子さん(80歳)の在宅介護と、3歳になる息子の子育てを、妻と共働きしながらこなしている。美智子さんはアルツハイマー型とレビー小体型の混合型の認知症で、要介護度5。要介護状態になってから約3年、早田さんが自宅で介護をしてきた。早田さんは「認知症になる前と変わらない生活をしてもらいたい」と、美智子さんを社交ダンスに通わせ、好きな犬も飼い始めた。国内外の旅行も多く、昨年は家族でトルコに行って気球に乗り、今年は妻の両親も一緒にホノルルに旅行をして帰国したばかりだ。「これから何十年も生きるわけではない母にとっては、一日一日がとても大切。その一日を充実したものにして過ごせるかどうか」と早田さんは語る。その思いの裏には、同じくアルツハイマー型認知症だった父、昭三さん(享年73歳)に対する、苦い介護経験があったからだ。両親の介護を経験することになった早田さんは、社会の認知症に対する理解のなさや冷たさを痛感し、もっと当たり前に認知症を受け入れられる世の中になっていってほしいと、社会的なムーブメントとしての「ハート・リング運動」を思い立った。